CUREAU de La CHAMBRE Marin :Né à N.-D.-des-Champs, aujourd'hui Saint-Jean-d'Assé (Sarthe) en 1596. Il serait vraisemblablement fils aîné d'un Marin CUREAU, sieur de La CHAMBRE, qui, le 7 août 1595, épousait, à St Jean d'Assé, Anne MALET. Le domaine de la Chambre ( paroisse de Saint-Jean-d'Assé ) fut vendu en 1646 à Anne Blondeau.

On ne sait où il étudia, son nom se trouve pour la première fois au Mans dans un acte de 1625, où il porte le titre de docteur en Médecine.

Le 12 juin 1629, il épousait Marie DUCHESNE, d'une famille de médecins et de chirurgiens: Il habita probablement la maison dite d'Adam et Eve où naquit son premier fils.

Il avait à peine trente-six ans quand il partit pour Paris. Jacques DENISOT, un de ses compatriotes, le fit entrer en relations avec Pierre SEGUIER qui voulut l'avoir près de lui, non seulement comme médecin, mais aussi comme philosophe et ami des lettres. Marin CUREAU fut ainsi, pendant trente-cinq ans, l’hôte et le commensal du chancelier de France. On peut supposer que le médecin avait de sages théories médicales et physiologiques, car ses clients jouirent tous d’une longévité remarquable.

En 1632, il figure sur un acte de baptême avec le titre de médecin de Sa Majesté.

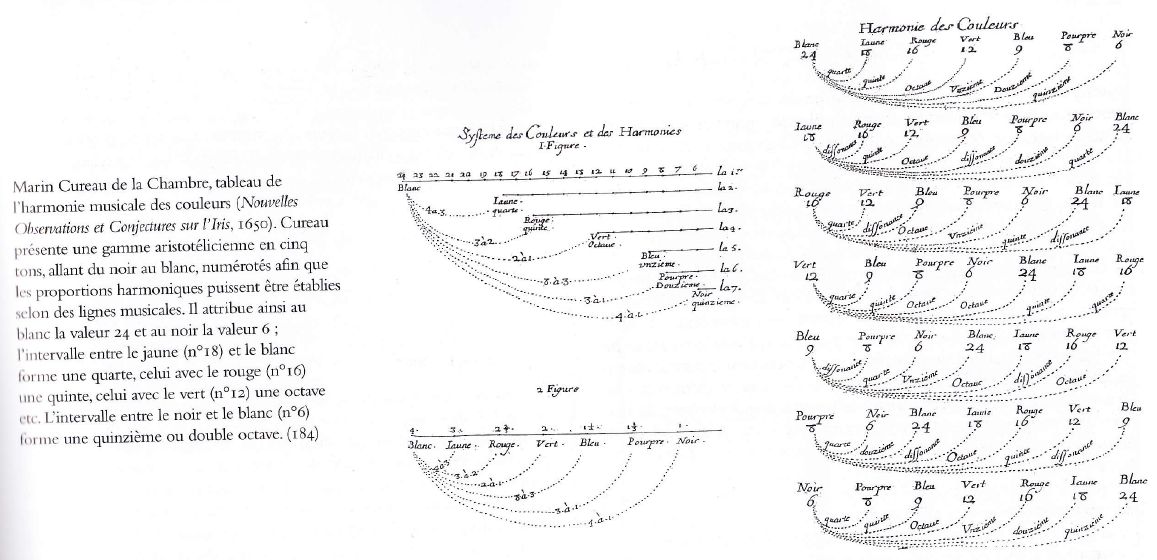

En 1634, il fit paraître son premier ouvrage : "Nouvelle pensées sur les causes de la lumière, du desbordement du Nil et de l'amour d’inclination". Cet ouvrage, discutable scientifiquement car il considéra la lumière comme une qualité et attribua—depuis son bureau—les débordements du Nil à la fermentation du nitre,est quand même remarquable par le fait qu’il fut écrit en français à une époque où les ouvrages scientifiques étaient rédigés en latin. Il devance par là le Discours de la Méthode.

Elu à l'Académie française en 1634, il prend séance le 2 janvier 1635.

Un jour, polémiste à l’instigation de Richelieu, Cureau défendit (Observations de Philalèthe) la cause gallicane contre l’Optatus Gallus de l'ultramontain Ch. Hersent. Mais, ce pensum achevé, il revint à la science et fit bien.

Il avait été anobli, le 15 octobre 1640, par lettres patentes dont il obtint la confirmation le 16 décembre 1666 et le 25 octobre 1669

En 1640, CUREAU fit également paraître le premier volume des "Charactères des passions", avec une majestueuse dédicace au chancelier SEGUIER. Il y expose les fonctions de l'âme, les concevant du point de vue physiologique et médical, mais voulant les voir réglées par la raison. Les autres volumes qui suivirent jusqu' en 1662 parlent "Des passions courageuses"; "De la connaissance des bêtes"; "De la haine et de la douleur"; "Des larmes, de la crainte, du désespoir", pour arriver comme à une condensation de son entreprise dans "l'art de connoistre les hommes".

Il avait publié le "traité de connoissance des animaux où tout ce qui a esté dict pour et contre le raisonnement des bestes est examiné (1647)", que suivit "Discours de l'amitié et de la haine qui se trouve entre les animaux", ouvrage bien fantaisiste (1667). Il croit, dit-il, avoir prouvé que les bêtes raisonnent, mais que leur raisonnement ne se forme que de notions et propositions particulières, tandis que l'homme peut raisonner universellement. CUREAU de La CHAMBRE affirmait que le plus sûr moyen d'acquérir la connaissance des hommes était l'étude de la physionomie et La PLACE, dans "Pièces intéressantes et peu connues"(IV,8-10), dit qu'il existait de son temps à Paris un cabinet contenant une correspondance secrète entre CUREAU de La CHAMBRE et LOUIS XIV, contenant des consultations physiognomoniques, le roy interrogeant le médecin quand il avait à remplacer quelqu'un de sa maison.

CUREAU ne dédaignait point de parcourir la carte du Tendre, et de raffiner dans la préciosité: ainsi fut-il le psychologue consultant des salons. On le vit chez Mme de Scudéry et chez la marquise de Sablé, et Le Vayer de Boutigny le mit en scène sous le nom d'Erasistrate en son roman de Tarsis et Zélie. S'il conviait les belles pécheresses à régler les mouvements de leurs esprits animaux, il inclinait, moraliste indulgent, à déduire à propos leur excuse de la doctrine des tempéraments et sachant le sexe faible de complexion froide et humide " concluait galamment que " les inclinations de la femme ne sont pas des défauts ".

La réputation et l'influence de CUREAU de La CHAMBRE à la cour étaient considérables. En 1650, il acheta la charge de médecin ordinaire du roy et il se trouvait directeur de l'Académie lorsque la reine Christine de Suède vint assister, le 11 mars 1658, à une séance de la compagnie. Il continuait ses publications, plusieurs fois dédiées au roy, était affilié à la première académie des sciences organisée par COLBERT à la fin de 1666; au début de 1669, il ajoutait à ses titres celui de démonstrateur opérateur de l'intérieur des plantes médicinales au jardin du Roy.

Il mourut le 29 nov. 1669 et fut enterré à St Eustache. Son médaillon, en marbre blanc, par J-B TUBY, est maintenant au musée de Versailles.

Pour résumer le personnage et son apport à la culture et à la science, on peut citer deux jugements émis dans ses biographies :

- " trop littérateur dans la science et trop scientifique dans la littérature, le bonhomme Cureau n'a fait avancer ni l'une ni l'autre. "

- " un des quarante académiciens français, se fit beaucoup de réputation par des ouvrages que l'on ne lit plus aujourd'hui. "

Ce qui peut être contrebalancé par une opinion plus récente: "l'auteur Marin Cureau de la Chambre était l'idole de la société précieuse du temps" (Jean Pierre Dubord article" Fouquet bibliophile "dans la revue "Le Grand siècle de la France" n°3 de 2003).

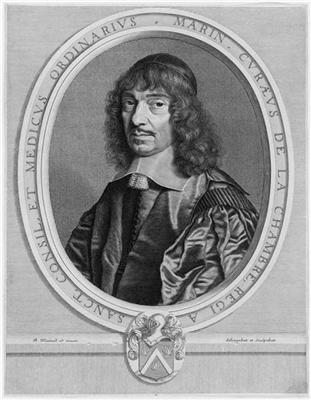

son portrait gravé par Robert Nanteuil en 1656

voir http://www.archive.org/stream/bulletindelasoc90unkngoog#page/n999/mode/2up

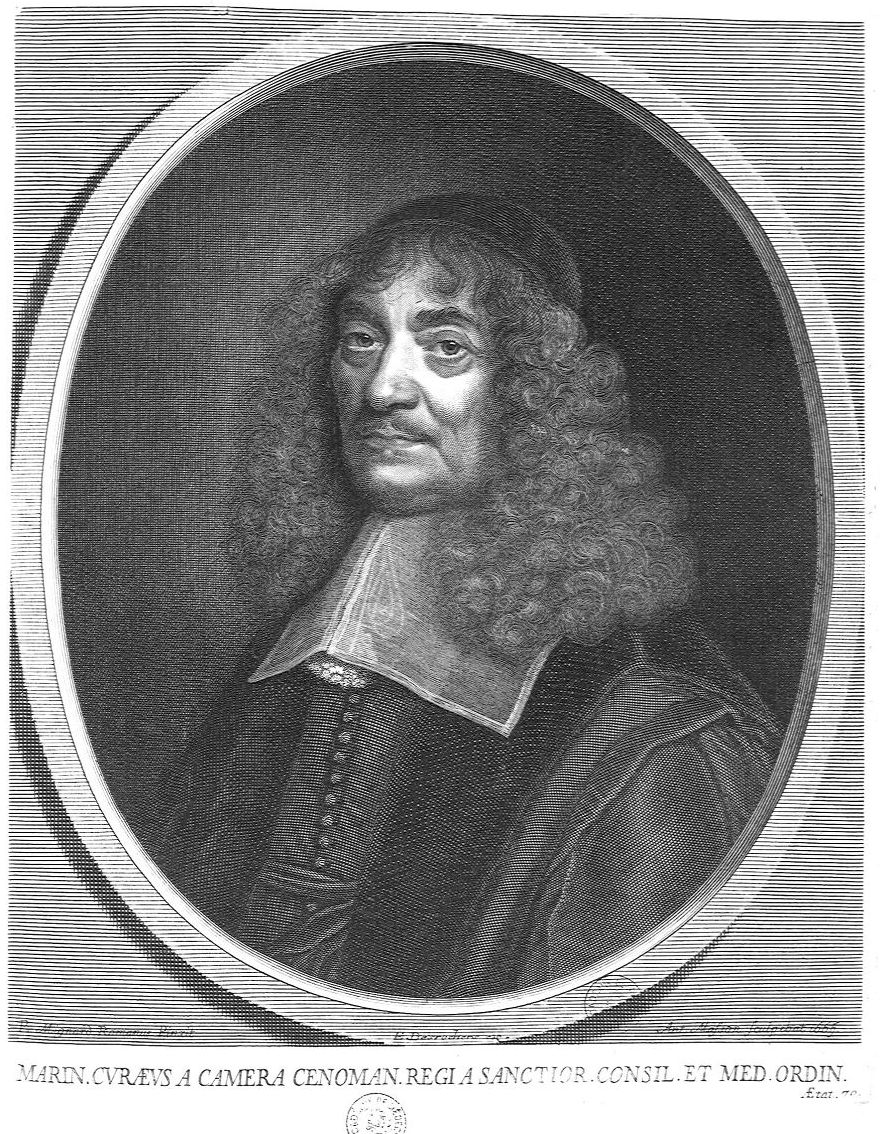

son portrait gravé par Masson en 1669

son portrait a été aussi peint par Mignard

* CUREAU de La CHAMBRE François : Un des fils du précédent, n'eut pas une moins belle clientèle que son père. Médecin du chancelier SEGUIER et de sa famille, il accompagna, en 1659 et 1660, le marquis et l'abbé de COISLIN dans leur voyage au Midi, à la suite de la cour, fut médecin de Charles de LAUBESPINE, chercha, en 1660, à devenir médecin des jésuites, fut nommé, en 1672, médecin de la reine et des enfants de FRANCE, eut le titre de médecin des bâtiments du roy, fut professeur de chirurgie au jardin royal. Mort à la cour, le 22 mars 1680, il fut inhumé à St Eustache.

Il n'a publié que trois thèses, de 1654 à 1656. La B.N.(mss.) possède quelques lettres de lui au chancelier et à la marquise de Sablé.

* CUREAU de La CHAMBRE Pierre : Fils de Marin CUREAU de La CHAMBRE. Né à Paris le 21 dec. 1640, il avait été tenu sur les fonts baptismaux par le chancelier SEGUIER, qui lui donna son prénom, et par la marquise de COISLIN. Atteint de surdité, il abandonna l'étude de la médecine pour la vie ecclésiastique, voyagea en Italie, d'où il rapporta le goût des beaux-arts et ou il se lia avec le chevalier BERNIN dont il devait plus tard écrire la vie. En 1664, tout en suivant les cours de théologie il s'occupait de la publication d'une partie des œuvres paternelles, fréquentait le salon de la marquise de Sablé mais celle-ci, de même que VIGNEUL-MARVILLE, lui reprochait sa paresse, ce à quoi il répondait en disant que, semblable à Socrate, il ne produisait pas personnellement mais aidait les autres à produire et à enfanter. Ayant reçu les ordres sacrés, il fut vers 1666, pourvu du prieuré de N.-D. de Marmande, au diocèse. d'Agen, et des fonctions de conseiller, aumônier et chapelain du Conseil d'Etat. Il se fit connaître par des discours et des panégyriques appréciées et fut nommé curé de la paroisse de St Barthélemy dans la Cité, qu'il devait diriger pendant vingt-cinq ans. Il eût souhaité succéder directement à son père à l'Académie, mais il fut prié d'attendre qu'une autre place devînt vacante pour ne pas faire naître comme un droit héréditaire, susceptible de nuire à la liberté des élections. Il fut élu en remplacement de RACAN et prononça son remerciement le 24 mars 1670. C'est lui qui reçut à l'Académie QUINAULT, La FONTAINE et BOILEAU, donnant en ces occasions de bons modèles d'éloges. A la fin de l'hiver 1693, relate l'abbé d'OLIVET, Paris fut désolé par la famine; la paroisse St Barthélemy, pleine de menu peuple, fut fort éprouvée; pour secourir ses ouailles, le curé vendit ses tableaux et ses livres. Victime de ses fatigues ou de la contagion, il succomba, le 15 avril, en sa maison de St André des Arcs et fut inhumé à St Eustache dans le tombeau de son père. La BRUYERE, qui lui succéda à l'Académie, rendit justice à ses talents et à son caractère. Les œuvres de l'abbé de La CHAMBRE ont été rééditées au t.XVII de la "Collection universelle des auteurs sacrés" de l'abbé Migne.

Pour plus de renseignements sur cette famille, voir les études d'Henri CHARDON dans le bulletin de la Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts de la Sarthe de 1874 http://www.archive.org/stream/bulletindelasoc90unkngoog#page/n613/mode/2up

ou celle de René KERVILER dans la Revue Historique et Archéologique du Maine 1877 http://www.archive.org/stream/revuehistoriquee02soci#page/n33/mode/2up

Pour l'étude de l'oeuvre de Marin CUREAU de LA CHAMBRE, voir la thèse d'Albert DARMON de 1985 publié par la librairie Philosophique http://books.google.fr/books?id=BWoDbQEwmTwC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false

Sur les reliures de ses livres voir: Google